L’appel à l’action de l’institution par sa première conférence consacrée à l’éducation des filles et des femmes en Afrique (AU/PANCOGEd1)

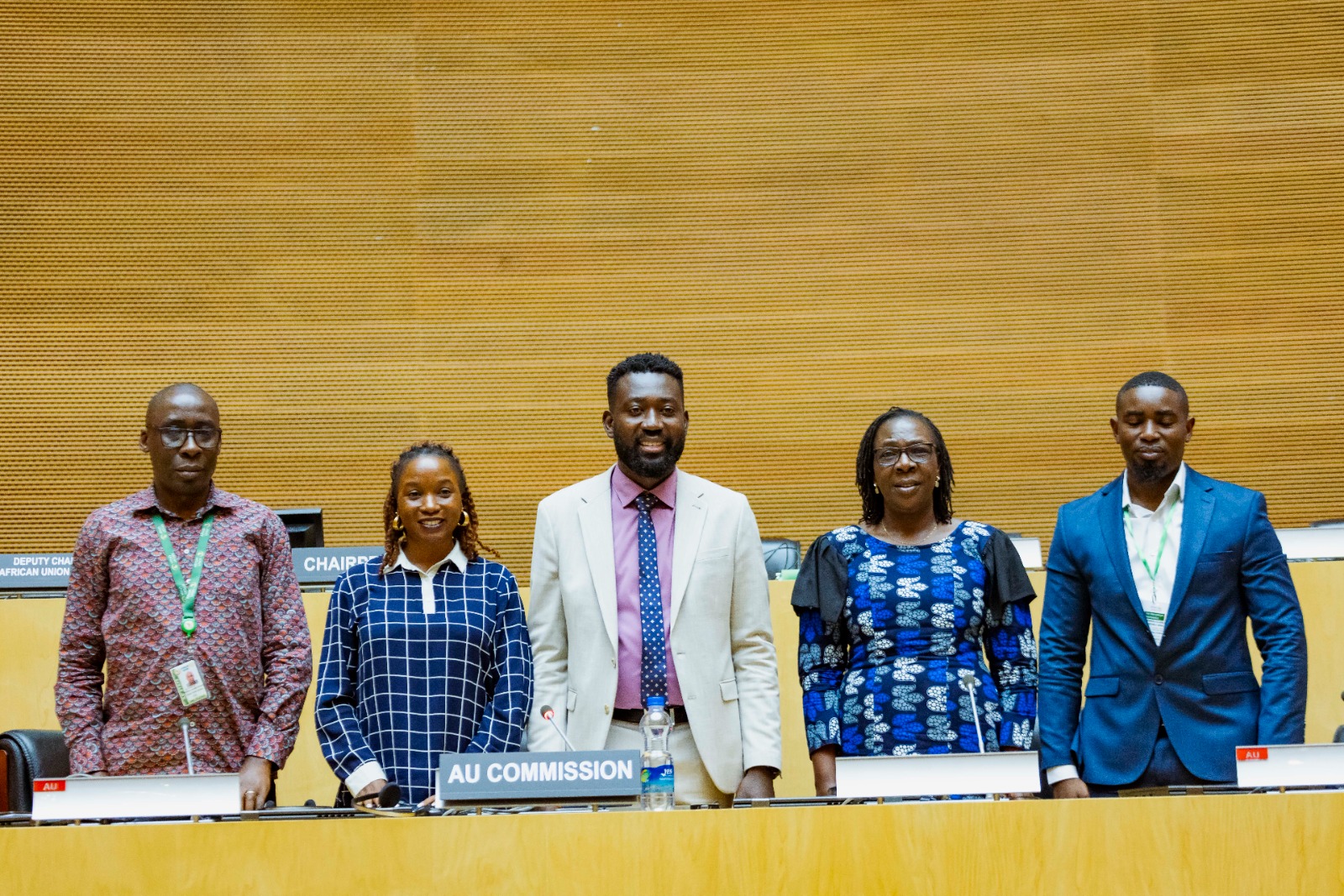

La première Conférence panafricaine de l’Union africaine (UA) sur l’éducation des filles et des femmes en Afrique (AU/PANCOGEd1), tenue à Addis-Abeba du 2 au 5 juillet 2024, s’est achevée sur une note d’engagement renouvelé et de détermination collective. Les délégués, représentant un large éventail de gouvernements, d’organisations de la société civile, de partenaires internationaux, et d’associations de jeunes, ont formulé un “Appel à l’action & Recommandations” ambitieux, visant à transformer le paysage éducatif pour les filles et les femmes en Afrique. Cet événement marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de la feuille de route liée au thème de l’UA pour l’année 2024 : “Priorité à l’éducation des filles et des femmes : Une stratégie pour un meilleur accès à un apprentissage inclusif, de qualité et pertinent tout au long de la vie en Afrique”.

L’éducation des filles : Une priorité internationale

L’éducation des filles et des femmes est depuis longtemps reconnue comme une priorité essentielle au niveau international, a laissé entendre Doris Mpounou, directrice, Plan International. « La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Cedef) de 1979, et les Objectifs de développement durable (ODD) de 2015, en particulier l’ODD 4 visant à assurer une éducation de qualité inclusive et équitable, établissent un cadre normatif pour l’éducation des filles », a expliqué, à Femmes d’Afrique, cette experte des questions de genre. « Le Protocole de Maputo, adopté en 2003, renforce ces engagements en spécifiant les droits des femmes en Afrique, y compris le droit à l’éducation », a-t-elle poursuivi.

Cependant, malgré ces engagements, de nombreux défis persistent. Les filles continuent de faire face à des obstacles significatifs à l’accès à l’éducation, notamment la violence basée sur le genre, les mariages précoces, les grossesses précoces, et la discrimination fondée sur le sexe. L’impact de la pandémie de COVID-19 a exacerbé ces défis, interrompant l’éducation de millions de filles et menaçant de renverser les progrès accomplis au cours des dernières décennies. « Il est temps de criminaliser la discrimination contre l’éducation de la jeune fille », a suggéré Nancy Chaola Mdooko, Vice-ministre de l’Education et membre du parlement du Malawi.

Une Réponse concertée et inclusive

Pour Lorato Palesa Modongo, Analyste de recherche et de politiques à l’UA-CIEFFA, « l’Appel à l’action » émis à la fin des travaux de AU/PANCOGEd1 témoigne d’une volonté collective de surmonter ces défis par des mesures concrètes et inclusives.

Les recommandations (10) couvrent un large éventail de domaines, allant des réformes législatives à la promotion du leadership féminin, en passant par l’amélioration de la collecte de données désagrégées par sexe et la mise en œuvre de politiques de financement sensibles au genre.

- Réformes législatives et politiques. Les participants ont souligné la nécessité de cadres juridiques et de réformes législatives garantissant la réintégration et l’éducation continue de tous les enfants, en particulier des filles. Il est crucial de renforcer les politiques nationales pour prévenir et répondre à la violence basée sur le genre à l’école, et d’impliquer les hommes et les femmes dans la promotion de relations saines et respectueuses.

- Reconnaissance des obstacles intersectionnels. L’Appel à l’action met en lumière les défis spécifiques rencontrés par les filles des communautés indigènes, rurales, déplacées, en situation de handicap, enceintes ou jeunes mères. Il est essentiel de garantir leur inscription dans des systèmes éducatifs formels et non formels offrant des opportunités d’apprentissage dans les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et l’enseignement professionnel et technique.

- Suivi des engagements antérieurs. Renforcer le suivi des engagements pris lors du sommet de 2022 sur la transformation de l’éducation et la déclaration de Dakar en 2022 est indispensable pour assurer une éducation fondamentale et limiter les obstacles à l’apprentissage post-pandémie. L’intégration d’approches d’apprentissage holistiques dans les programmes d’enseignement et les politiques éducatives est également cruciale.

- Politiques de financement sensibles au genre. Promouvoir des interventions équitables favorisant l’éducation des filles à travers l’approvisionnement en eau, l’assainissement, l’hygiène, les programmes d’alimentation scolaire et les stratégies d’adaptation au climat est une priorité. Ces mesures sont gages de performance et de rétention des enfants à l’école.

- Production de données désagrégées par sexe. La promotion de la collecte de données désagrégées par sexe et la recherche sur les vulnérabilités multiples affectant l’éducation des filles est essentielle pour informer les plaidoyers et élaborer des politiques fondées sur des données fiables.

- Leadership des femmes. Encourager le leadership des femmes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des écoles, est crucial pour inspirer les générations futures et réduire les disparités de genre, notamment dans les domaines à prédominance masculine.

- Littératie numérique. Combler le fossé numérique entre les sexes et développer la culture numérique chez les apprenants et les enseignants en intégrant les stratégies fondamentales de l’apprentissage est indispensable pour préparer les jeunes filles aux défis de l’ère numérique.

- Campagne AfricaEducatesHer. L’adoption et le lancement de la campagne “L’Afrique éduque ses filles” (AfricaEducatesHer) au niveau national sont recommandés pour sensibiliser et mobiliser les ressources nécessaires à l’éducation des filles.

- Biennalisation de PANCOGED : Transformer le PANCOGED en un événement biennal permettrait de maintenir l’élan et de suivre les progrès réalisés dans l’éducation des filles et des femmes.

- Présentation au Comité Spécialisé de l’UA : Présenter cet appel à l’action au Comité Spécialisé et Technique de l’UA sur l’Éducation, la Science, la Technologie et l’Innovation comme document stratégique renforcerait son adoption et sa mise en œuvre.

Convergence des engagements internationaux et régionaux

Les recommandations de AU/PANCOGEd1 s’alignent parfaitement avec les engagements pris lors des forums mondiaux de l’éducation et des stratégies souvent émises par l’UA. La Déclaration de Incheon de 2015 et le Cadre d’action Éducation 2030 appellent à des efforts concertés pour assurer une éducation inclusive et équitable de qualité, et promouvoir des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous.

Aussi, en Afrique, l’Agenda 2063 de l’UA vise-t-il à transformer le continent en une force mondiale dynamique et respectée, en mettant l’accent sur l’éducation et l’autonomisation des jeunes, en particulier des filles et des femmes. Le Plan continental de l’éducation pour l’Afrique 2016-2025 (CESA 16-25), largement évoqué et référencé lors des débats, fournit aussi un cadre stratégique pour atteindre ces objectifs en promouvant des systèmes éducatifs résilients, inclusifs et de qualité.

Un Appel à l’action pour un avenir équitable

« L’Appel à l’action émis lors de la Paconged1 représente une étape décisive vers la réalisation d’un avenir où chaque fille et chaque femme a accès à une éducation de qualité », a souligné le Professeur Mohammed Belhocine, Commissaire ESTI à l’UA. « Il appelle à une mobilisation collective et concertée des gouvernements, des organisations de la société civile, des partenaires internationaux et des communautés pour surmonter les obstacles persistants et garantir que l’éducation devienne un catalyseur de transformation sociale et économique », a continué le Commissaire de l’UA.

En reconnaissant les défis intersectionnels et en adoptant des politiques inclusives et sensibles au genre, l’Afrique peut réaliser les aspirations de l’Agenda 2063 et contribuer aux objectifs mondiaux de développement durable. Pour Belhocine, la voie à suivre exige un engagement soutenu, une collaboration intersectorielle et une volonté politique inébranlable pour transformer les vies des filles et des femmes à travers le continent. Il a conclu : « L’éducation des filles et des femmes n’est pas seulement un droit fondamental, c’est aussi la clé pour libérer le potentiel économique et social de l’Afrique, assurant ainsi un avenir prospère et équitable pour tous ».

Sylvestre Tetchiada, à Addis-Abeba